東北地理所在核仁小RNA(snoRNAs)調控擬南芥耐旱性研究方面取得重要進展

干旱,作為制約農業生產的首要非生物脅迫因子,嚴重阻礙作物生長發育進程,是全球作物減產的關鍵因素之一。由于植物“固著生長”的特性,無法主動逃避干旱環境,因而進化出一系列抗旱生理機制。解析植物應對干旱的內在調控網絡,尤其是干旱脅迫下生理、生化及形態適應性變化過程,對提高作物抗旱能力、保障糧食安全具有戰略重要性。

在植物逆境響應的復雜調控體系中,非編碼RNA(ncRNAs)扮演關鍵角色。這類不具備蛋白質編碼能力的轉錄本,雖不直接參與蛋白質合成,卻在植物RNA調控網絡中占據核心地位,可精準調控基因表達、蛋白質翻譯與修飾等關鍵生命活動。尤為重要的是,眾多具有調控功能的ncRNAs,已被證實與作物增產、品質優化及脅迫耐受性提升密切相關,成為農業生物技術研究的核心方向。其中,核仁小RNA(snoRNAs)作為ncRNAs的重要分支,雖已知其在核糖體生物合成與植物生長發育中起核心作用,但它能否通過動態調控核糖體功能響應干旱脅迫、影響植物生理適應性,長期以來懸而未決。

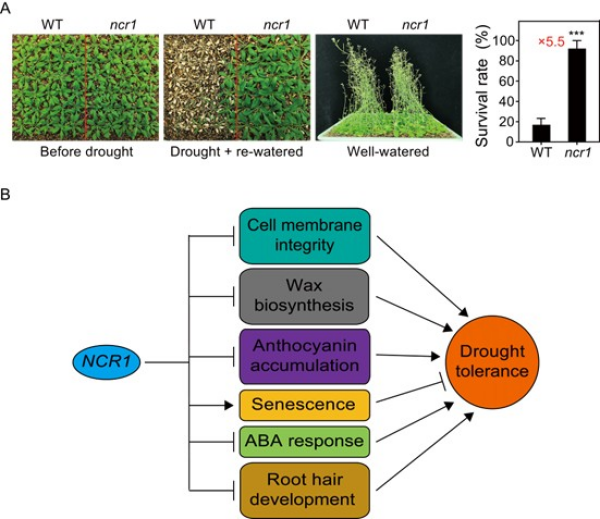

近期,中國科學院東北地理與農業生態研究所李偉強研究團隊,成功揭示snoRNAs家族成員NONCODING RNA 1 (NCR1) 調控模式植物擬南芥抗旱性的分子機制。團隊通過遺傳學、生理學、轉錄組學及蛋白質組學的多維度交叉分析,深入解析NCR1在植物耐旱性中的功能:干旱耐受性實驗顯示,ncr1功能缺失突變體的耐旱性顯著優于野生型,表明NCR1對植物耐旱性起負調控作用;進一步轉錄組和蛋白質組比較分析發現,水分虧缺條件下,擬南芥蠟質與花青素代謝受NCR1負向調控,這為NCR1通過介導次生代謝參與干旱響應,提供了直接分子證據。生理學、生化及形態學研究進一步證實:NCR1可調控細胞膜完整性、次生代謝(尤其蠟質和花青素積累)、葉片衰老、脫落酸響應及根系發育(圖1)。該研究為抗旱作物遺傳改良提供潛在靶標基因,兼具理論突破與生產應用價值。

相關成果近期發表于植物學經典國際期刊The Plant Journal(中國科學院一區TOP,IF=6.2)。中國科學院東北地理與農業生態研究所特別研究助理李亮亮、山東師范大學楊賢鵬副教授為共同第一作者;東北地理所李偉強研究員、尹小建研究員及德克薩斯理工大學Lam-Son Phan Tran教授為共同通訊作者。本研究獲國家重點研發計劃(2022YFD1500505)、國家自然科學基金(32370321)及中國科學院戰略性先導科技專項(XDA28110100)資助。

圖1. NCR1負向調控擬南芥耐旱性的生理表型及其分子機制

論文信息:Liangliang Li#,Xianpeng Yang#,Haodong Huang,Chenbo Zhu,Minghui Xing,Kaixin Yang,Xiaofan Nie,Jiahe Fu,Mingming Wang,Zhengwei Liang,Shiyou Lü,Weiqiang Qian,Lam-Son Phan Tran* Xiaojian Yin*,Weiqiang Li*. (2025). The small nucleolar RNA NONCODING RNA 1 negatively regulates drought tolerance in Arabidopsis thaliana. Plant J. 123,e70428.

論文鏈接:http://dx.doi.org/10.1111/tpj.70428

附件下載:

吉公網安備22017302000214號

吉公網安備22017302000214號